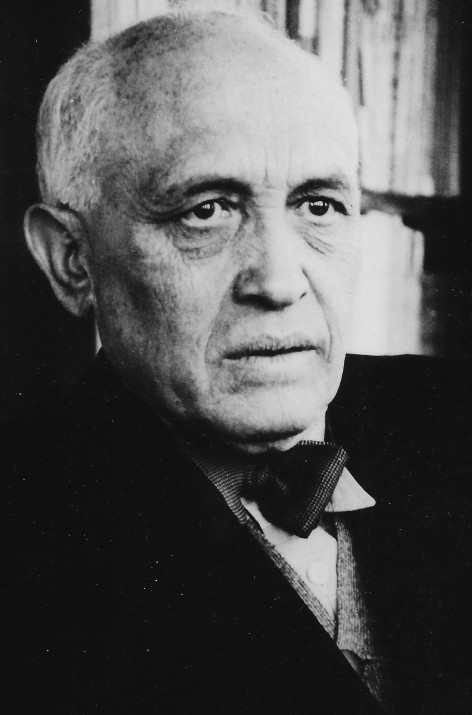

«Ohne Freiheit kann der Geist nicht leben. Ein dem Staate versklavtes Volk wird kein Mehrer der Kultur sein. Das Dritte Reich ist eine Festung in dauerndem Belagerungsstand, die in ihrem Bereiche nur duldet, was ihren unmittelbaren Zwecken dient. Der Einzelne hat keine Verfügung über sich. Mit eiserner Hand leitet der Staat den Menschen durch das Leben, damit er ihm als willenloses Werkzeug dient.» Klarer als Jonas Fränkel hat in der Schweiz kein Zeitgenosse den Nationalsozialismus verdammt. Weshalb es ganz und gar unglaublich ist, dass die Schweiz diesen Philologen seines Judentums wegen kaltstellte, als lebte er im Dritten Reich. Als Will Vesper, Hitlers ergebendster Literat, 1936 in der «Neuen Literatur» forderte, die Gottfried-Keller-Ausgabe müsse «den störrischen Händen des jüdischen Herausgebers entwunden werden», rannte er in der Schweiz jedenfalls offene Türen ein. Er war unter helvetischen Fachgenossen von Anfang an verhasst gewesen, am 12.August 1889 in Krakaus geborene und am 4.Juni 1965 in Riedegg bei Thun verstorbene, seit 1909 als Privatdozent in Bern lebende Jonas Fränkel. Die Autorisation der Zürcher Regierung hatte er nur erhalten, weil die Editionen von Ermatinger, Maync und Nussberger wissenschaftlich indiskutabel waren. Zugang zum Keller-Nachlass bekam er aber auch dann erst, als er sich verpflichtete, Ermatingers Edition der Keller-Briefe nicht zu kritisieren! Fränkel arbeitete, durch dauernde Rechtsstreitigkeiten zermürbt, langsamer als seine Vorgänger – 1939 lagen von insgesamt 24 erst 17 Bände fertig vor –, aber er war sachlich derart unanfechtbar, dass man ihm nur mit persönlichen Angriffen beikommen konnte. 1912 bereits war er in Dominik Müllers Basler Zeitschrift «Der Samstag» als «Literaturjude» und «hergewehter Asiate» beschimpft worden, von dem man sich die grossen Schweizer Dichter nicht vermitteln lasse. Als 1933 im Reich der Antisemitismus hoffähig wurde, stellte man sich nicht etwa schützend vor den Beschimpften, sondern vollzog auf kaltem Weg, was der Führer befahl. Martin Bodmers «Corona» legte 1938 dem Heft mit dem Briefwechsel Keller-Vieweg einen Zettel bei, auf dem sie sich vom Herausgeber Fränkel distanzierte. Im Zürcher Kantonsrat fiel Regierungsrat Hafner 1941 über Fränkels mutiges Buch «Gottfried Kellers politische Sendung» her und zitierte das ominöse Wort von der «hebräischen Bosheit». Max Nussberger aber durfte im Mai1942 im Zürcher «Volksrecht» ungestraft schreiben, mit seiner Edition arbeite Fränkel «seit 20 Jahren daran, die Werke Kellers ins Hebräische zu übersetzen»! So kam denn alles, wie es kommen musste. Die Zürcher Regierung zwang Fränkel zum Verzicht auf die Herausgeberschaft und setzte 1942 den im Reich unverdächtigen Carl Helbling zu seinem Nachfolger ein. Und nicht viel anders erging es Fränkel mit der Spitteler-Werkausgabe, welche ihm der Dichter noch selbst übertragen hatte. Nach jahrelangen Intrigen betraute Bundesrat Etter 1944 nicht Fränkel, sondern dessen Gegenspieler Altwegg, Faesi und Bohnenblust mit der «ehrenvollen nationalen Aufgabe». 1927, es ging um die Benützung des Keller-Archivs durch Fränkel, befürwortete SSV-Präsident Moeschlin Karl Naef gegenüber die völlige Freigabe: «Sonst behält der Kerl schliesslich noch das moralische Recht auf seiner Seite.» – Eine Befürchtung, die sich voll bewahrheitet und der Schweizer Germanistik eine schwere, noch immer nicht abbezahlte Hypothek hinterlassen hat. Die Liste derer aber, die sich für Fränkel eingesetzt haben, liest sich im nachhinein wie die Ehrengalerie unbestechlicher Zeitgenossen der Kriegs- und Nachkriegsjahre: C.A. Loosli, Alfred Fankhauser, Otto Zinniker, Robert Mächler, Fritz Schwarz, Karl Adolf Laubscher, Rudolf Jakob Humm, Paul Schmid-Ammann, Werner Schmid, Xaver Schnieper.

Fränkel, Jonas

*Krakau (Polen) 12.8.1879, Hünibach (BE) 4.6.1965, Germanist. F. war seit

1909 PD, seit 1921 a.o. Prof. für dt. Literatur an der Univ. Bern. Der

internat. anerkannte Philologe beriet C. Spitteler bei der Abfassung seiner

letzten Werke freundschaftl. und wurde von diesem zum Biographen und Hg. seiner

ges. Werke bestimmt. Ab 1926 konnte er im Auftrag der Zürcher Regierung

auch mit der ersten wiss. Gesamtausgabe der Werke G. Kellers beginnen. Intrigen

seiner schweiz. Konkurrenten sowie ein latenter Antisemitismus, der sich ab 1933

seiner jüd. Abstammung wegen gegen ihn auswirkte, verhinderten jedoch in

einer Zeit geistiger Enge, dass F. seine Projekte realisieren konnte. Die

Keller-Ausgabe wurde nach Abschluss von 17 Bde. 1942 C. Helbling

übertragen, die Spitteler-Werkausgabe realisierten W. Altwegg, R. Faesi und

G. Bohnenblust ab 1944 im Auftrag von BR P. Etter, der F. auf prozessualem Weg

von der Aufgabe ausgeschlossen hatte. F., auch als Polemiker meisterhaft,

verteidigte sich in versch. Schriften wie »Die Gottfried-Keller-Ausgabe

und die Zürcher Regierung« (1942) oder »Spittelers Recht«

(1946). Gültigsten Ausdruck fand seine engagierte Philologie 1939 in der

gegen den Nat.-Soz. gerichteten Schrift »Gottfried Kellers polit.

Sendung«. (Schweizer Lexikon CH 91)

Jonas Fränkel, Gottfried Keller und Carl Spitteler

Keller war für die Schweizer nicht seines «Martin Salander» und

der darin enthaltenen bitterbösen Gesellschaftskritik zur nationalen

Identifikationsfigur und zu einem Autor geworden, über dessen

Einschätzung und Wertschätzung das Volk und die politischen Parteien

aller Couleur mitzubestimmen sich das Recht nahmen. Womit die Schweizer Keller

identifizierten, waren nebst dem Gemütswert des kleinwüchsigen, treu

dem Staat dienenden und ab und zu eins über den Durst trinkenden Originals

die Novelle «Das Fähnlein der sieben Aufrechten» mit ihrem

gloriosen Schützenfest sowie «O mein Heimatland», das Lied, das

bis zum Beginn des Popzeitalters ernsthaft im Gespräch stand, an Stelle des

von «Rufst du mein Vaterland» oder (später) «Trittst im

Morgenrot daher» schweizerische Nationalhymne zu werden. Und nicht

viel anders verhielt es sich mit dem zweiten Dichter, den Jonas Fränkel als

Herausgeber und potentieller Biograph bearbeitete, mit Carl Spitteler. Auch wenn

der Dirigent Felix Weingartner ihn 1904, im Erscheinungsjahr des letzten Teils

von «Olympischer Frühling», in Deutschland und Österreich

zum «künstlerischen Ereignis» emporstilisiert hatte und Josef

Viktor Widmann nicht müde wurde, im «Bund» und in den grossen

Zeitungen Wiens seinen Jugendfreund und dessen artistische Epik als epochales

literarisches Phänomen zu feiern («Gewaltig wie keiner mehr seit

Goethe»), war dieser Spitteler zumindest bis 1914 ein Autor für

Insider und einen kleinen Kreis Eingeweihter gewesen, für Insider bzw.

für rückwärtsgewandte Idealisten, die mitten in der Umbruchzeit

der Industrialisierung und der beginnenden Massenkultur eine gegen die

Zerfallserscheinungen von Naturalismus und Moderne gerichtete Symbolfigur der

überzeitlich ewigen, streng formgebundenen und traditionsverpflichteten

idealistischen Dichtung in ihm sahen. Bis seine überraschende Rede

«Unser Schweizer Standpunkt», gehalten am 14. Dezember 1914 vor der

Sektion Zürich der «Neuen Helvetischen Gesellschaft», den

Repräsentanten einer antikisierenden Epik über Nacht zum politischen

Literaten stempelte und ihm – u. a. durch die Aktivitäten von Romain

Rolland – als einem unerschrockenen (und ziemlich missverstandenen)

Kämpen gegen den deutschen Imperialismus den Literaturnobelpreis des Jahres

1919 einbrachte. Von da an verhielt es sich mit Spitteler wie mit Gottfried

Keller, und niemand, der einen schweizerischen literarischen Lehrstuhl innehatte

oder auf einen solchen spekulierte, konnte es sich noch leisten, den zu

internationalem Ruhm Gelangten zu ignorieren bzw. nicht wenigstens eine

grundlegende wissenschaftliche Studie über ihn vorgelegt zu haben. Denn

erklärungsbedürftig war er aller Euphorik und allen Festreden zum

Trotz eben doch, der formversessene Olympier, und abgesehen vom ziemlich

untypischen, gegen die schweizerische Behäbigkeit gerichteten, auf eigenen

bitteren Erfahrungen basierenden Roman «Imago», den süsslichen

«Mädchenfeinden» und der Ballade von den «jodelnden

Schildwachen» las ihn ausserhalb des erwähnten Kreises nach wie vor

kaum jemand.

Das aber hatte nicht zu interessieren, als Ende der dreissiger Jahre der

katholisch-konservative Bundesrat Etter und seine geistige Landesverteidigung

nationale Identifikationsfiguren für den schweizerischen

Selbstbehauptungswillen brauchten. Wer war dazu besser geeignet als der einzige

Literaturnobelpreisträger, den die Schweiz je hervorgebracht hatte und der

1914, in einem Moment höchster Bedrohung, für den Zusammenhalt des

Landes eingetreten war? Dem Schweizerischen Schriftstellerverein, der 1914 unter

Ernst Zahn eine zu Spitteler in extremem Gegensatz stehende prodeutsche Haltung

eingenommen hatte, war es in taktisch kluger Zusammenarbeit zwischen dem

ehemaligen Präsidenten Robert Faesi und dem aktuellen Vorsitzenden Felix

Moeschlin gelungen, Spittelers Töchter zur Überantwortung des gesamten

Nachlasses des 1924 Verewigten an die Eidgenossenschaft zu bewegen. Damit war

der Weg zu einer nationalen Spitteler-Ausgabe aber noch nicht frei, hatte der

Verblichene doch ärgerlicherweise ausdrücklich den jüdischen

Privatdozenten Jonas Fränkel zu seinem Nachlassverwalter und

Willensvollstrecker erklärt – und mit dem zusammen waren jene

Professoren, die der Schriftstellerverein dem Bundesrat unter Vorgabe rein

sachlicher, literaturpolitischer und nationaler Argumente als Herausgeber einer

nationalen Spitteler-Gesamtausgabe empfahl, nach deren teilweise deprimierenden

Erfahrungen mit ihren Gottfried-Keller-Bemühungen (Details folgen noch)

niemals unter einen Hut bzw. an den Sitzungstisch einer Editorenkommission zu

bringen.

Der Kampf um Spitteler war härter als erwartet und schwieriger zu gewinnen

als derjenige um Gottfried Keller, aber zu des Dichters hundertstem Geburtstag

konnte 1945, zwei Jahre, nachdem Fränkel die Gottfried-Keller-Ausgabe

entrissen worden war, der erste Band der zehnbändigen «Gesammelten

Werke» erscheinen. «In einer Zeit, in der Altes zusammenbricht und

Neues in harten Geburtswehen liegt», hiess es in Philipp Etters

Geleitwort, «haben Carl Spittelers urgewaltige Visionen der blutenden und

leidenden, aber einer neuen Auferstehung harrenden Menschheit Wesentliches zu

künden.»

Wer mehr als ein halbe Jahrhundert später auf diesen editorischen Effort

zurückblickt und sich den Blick weder durch nationale noch durch

bildungsphilisterliche noch durch opportunistische Gesichtspunkte trüben

lässt, wird konstatieren müssen, dass der politisch-nationale

Stellenwert des Verfassers von «Unser Schweizer Standpunkt» nicht,

wie angestrebt, mit seinem Rang und seiner Bedeutung als Dichter zur Deckung

gebracht werden konnte. Als Verfasser von mythologisierenden Epen ist Spitteler,

Nobelpreis hin oder her, auch in den vergangenen fünfzig Jahren nicht zum

Allgemeingut des schweizerischen Lesepublikums geworden, und angesichts der

europäischen Integrationsbewegung, der sich die Schweiz auf Dauer nicht

wird verweigern können, dürfte bald einmal auch die weitgehend als

isolationistisch rezipierte politisch-nationale Dimension seines Denkens und

Wirkens bloss noch von historischem Interesse sein.

Man könnte den einstmals hochgelobten Olympier ohne grosses Bedauern der

Literaturgeschichtsschreibung überlassen und ernüchtert zur

Tagesordnung übergehen, wäre da nicht noch ein mit der

Spitteler-Rezeption unablösbar verbundenes Phänomen, das, mit hundert

Fragezeichen versehen, unaufgearbeitet auf uns gekommen ist und das, sollte des

Rätsels Lösung je gefunden werden, die ganze Angelegenheit in ein

neues, völlig anderes Licht stellen könnte: die Kaltstellung des von

Spitteler selbst als Nachlassverwalter, Herausgeber und Biograph vorgesehenen

Jonas Fränkel bzw. die Folgen, die diese Aktion für die Werkausgabe,

deren Rezeption und für die Einschätzung Spittelers durch die Nachwelt

gehabt hat. Was wiederum von jenem anderen «Rausschmiss», demjenigen

in Sachen Gottfried Keller, nicht isoliert gesehen werden kann.

So komplex der ganze Fall Keller/Spitteler/Fränkel ist, so unbestreitbar

scheint er mit zwei schwer zu analysierenden und schwierig auszuleuchtenden

Problemkreisen zusammenhängen: mit dem helvetischen Antisemitismus sowie

mit dem Cliquenwesen und Konkurrenzneid unter den schweizerischen Professoren.

1913 schon, also noch zu Spittelers Lebzeiten, scheinen die Weichen, die am Ende

zu Fränkels Ausbootung führten, auf fatale Weise gestellt gewesen zu

sein. Damals, als Fränkel seinen Plan einer Spitteler–Biographie

bekanntgab, verbreitete der «Semi-Kürschner», das

berüchtigte antisemitische Literaturlexikon, einen Satz aus Dominik

Müllers Basler Zeitschrift «Der Samstag», wo es am 6. April

1912 geheissen hatte: «Fränkel als solcher ist Wurst, aber ein Jude

uns unsere grossen Dichter vermitteln! Merci vielmals!» So deutlich wurden

die ehrbaren Professoren, Schriftstellervereinsfunktionäre, Juristen,

Politiker und Beamte, die Fränkel in den zwanziger und dreissiger Jahren

aufs Abstellgleis zu schieben suchten, sieht man von den eingangs zitierten

Ausnahmen ab, natürlich nicht, weder im Falle Spittelers noch in demjenigen

Gottfried Kellers.

Nein, Jonas Fränkel ist nicht als Jude beschimpft worden. Was ihm immer

wieder angekreidet wurde, waren seine Schwerhörigkeit, sein

«störrisches Wesen», seine Akribie und langsame Arbeitsweise

und vor allem seine polemische Begabung, die ihm jede Menge Feinde geschaffen

habe.

Wobei zumindest letzteres nicht unverständlich ist, wenn man seine

kritischen Aufsätze Revue passieren lässt.

Jonas Fränkel war tatsächlich ein Polemiker von einer Schärfe,

einer Treffsicherheit und einer argumentativen Virtuosität, wie es ihn in

diesem Lande vor ihm nicht gegeben hat und wie es ihn leider, leider auch heute

nicht mehr gibt. Und tatsächlich wird der tödliche Hass, mit dem ihn

die Ordinarien von Zürich und Basel, Ermatinger und Nussberger, sowie deren

Schüler, Freunde und Günstlinge verfolgten, nur verständlich,

wenn man Fränkels kritische Essays über deren editorische und

biographische Bemühungen kennt, in denen ihnen auf überzeugende und

unwiderlegbare Weise jegliche Befähigung für ihr Tun abgesprochen

worden ist. Eine Schlüsselrolle spielt dabei Fränkels Rezension von

Ermatingers Neufassung von Jakob Baechtolds Keller–Biographie bzw. der

ebenfalls von diesem neu herausgegebenen Keller-Briefe in den

«Göttingischen gelehrten Anzeigen» vom Dezember 1916, in

welcher Fränkel anhand von zahllosen, in ihrer Mehrheit geradezu

lächerlichen Fehlern des Herausgebers und Biographen hieb- und stichfest

nachweist, dass «die Neubearbeitung des Baechtoldschen Werkes»

«in die Hände eines hierzu Nichtberufenen gelegt worden ist».

Was, welch ein Affront!, zum einen zur Folge hatte, dass die Zürcher

Regierung den 1879 in Krakau geborenen, seit 1909 als Privatdozent in Bern

lebenden Jonas Fränkel – und nicht Emil Ermatinger! – zum

Herausgeber der grossen wissenschaftlichen Gottfried-Keller-Gesamtausgabe

berief, zum andern aber auch zugleich das vorzeitige Ende von dessen

akademischer Karriere bedeutete. Wo immer sich Fränkel, mehrfach von Carl

Spitteler empfohlen und unterstützt, um eine Professur bewarb, wurde er

«seines polemischen Temperaments wegen» abgewiesen, obwohl es damals

kaum einen amtierenden Lehrstuhlinhaber gab, der ihm fachlich-wissenschaftlich

das Wasser hätte reichen können. Was Fränkel, der in ebenso

unschweizerischer wie undiplomatischer Weise frank und ohne Rücksicht auf

Verluste alles, was er für richtig erkannt hatte, offen heraussagte, nicht

hinderte, weiterhin kritisch tätig zu sein. Am brillantesten,

vernichtendsten und folgenreichsten im Jahre 1928 im 29. Band der Zeitschrift

«Euphorion», wo er die Keller-Ausgaben der Professoren Emil

Ermatinger (Zürich), Max Nussberger (Basel) und Harry Maync (Bern) derart

materialreich und überzeugend als dilettantische Fehlleistungen entlarvte,

dass die philologische Kompetenz und die berufliche Reputation der

selbsternannten Keller-Spezialisten für Eingeweihte endgültig

kompromittiert war. Die Konsequenzen – natürlich nicht für die

wohlbestellten beamteten Professoren, sondern für den schonungslos offenen

Kritiker – sind bekannt und gipfelten nach einer jahrelangen Hetzkampagne

in eben jenem Entscheid der Zürcher Regierung von 1942, Fränkel nach

der Fertigstellung von 17 philologisch einwandfreien Bänden zum Verzicht

auf die Herausgeberschaft an der Gottfried-Keller-Ausgabe zu zwingen und den im

Reich unverdächtigen Zürcher Gymnasiallehrer Carl Helbling zu seinem

Nachfolger einzusetzen. Und 1944 dann betraute Bundesrat Etter, wir wir

ebenfalls schon wissen, nicht Fränkel, sondern dessen Gegenspieler Wilhelm

Altwegg, Robert Faesi und Gottfried Bohnenblust mit der «ehrenvollen

nationalen Aufgabe» der Spitteler-Gesamtausgabe.

Spitteler hatte keine testamentarische Verfügung über eine

Gesamtausgabe seiner Werke hinterlassen – welcher Autor würde das

schon tun! –, aber es gibt eine Unzahl unzweideutiger Aussagen des Tenors

von ihm, dass er niemand anderen als den Mann, der schon zu Lebzeiten sein

Famulus und Assistent war, in dieser Rolle bestellt wissen wollte. So schrieb

er, um nur ein einziges, direkt auf das Thema Werkausgabe Bezug nehmendes

Beispiel herauszugreifen, am 22. Juni 1922, als Zürcher Literatenkreise

versuchten, im Zusammenhang mit der vom Verlag Eugen Diedrichs vorgelegten

Werkausgabe einen Gegensatz zwischen ihm und Fränkel zu konstruieren, in

einer Erklärung in der NZZ: «Gerüchten gegenüber, als ob in

Sachen meiner ‘Gesamtausgebe’ Jonas Fränkel eigenmächtig

vorgegangen wäre, im Gegensatz zu mir, erachte ich es als meine Pflicht

festzustellen, dass mein Freund Jonas Fränkel in meiner Angelegenheit

niemals etwas ohne meine Zustimmung unternimmt, und dass er auch in vorliegendem

Falle eine Einwilligung eingcholt hatte... Eines freilich habe ich Jonas

Fränkel vorzuwerfen, dass ich bei diesem Anlass aussprechen will: Er, der

seit mehr als einem Jahrzehnt all sein Dichten und Trachten, alle seine

Mühen und Sorgen in den Dienst seiner Freundschaft zu mir gestellt hat, der

in seinem Eifer für mich sogar davor nicht zurückschreckt, sich

meinetwegen mit aller Welt zu überwerfen, erlaubt mir nicht, ihm für

das alles den mindesten Entgelt oder Gegendienst zu bieten, so dass meine

Dankesschuld, längst schon flnermesslich, sich von Jahr zu Jahr höher

anhäuft.»

Als die Spitteler-Werkausgabe beendet bzw. die sieben zu den 17 von ihm

betreuten noch hinzugekommenen Bände der Gottfried-Keller–Ausgabe

erschienen waren, rettete Fränkel sich nicht in die Resignation, sondern

besprach 1954 im «Euphorion» auch diese Editionsarbeiten mit der

bekannten Unerbittlichkeit und Präzision. Und wie in den früheren

Fällen wurde auch diese Kritik, die den beiden Publikationen auf

unwiderlegbare Weise die schlimmstdenkbaren Fehler und Versäumnisse

nachweisen konnte, von den Betroffenen demonstrativ ignoriert. Aber auch sonst

wurden Fränkels Einwände kaum irgendwo zur Kenntnis genommen, liess

die Fama von seinem unbezähmbaren polemischen Naturell es doch nur als

selbstverständlich und psychologisch verständlich erscheinen, dass der

unterlegene Kandidat nun das Werk seiner glücklicheren Rivalen zu zerzausen

suchte. Die Sachlage ist, wie gesagt, komplex und längst nicht bis in alle

Verästelungen und Details durchschaubar. Und vielleicht waren die

Ermatinger, Faesi, Nussbaumer, Etter, Altwegg, Bohnenblust, und wie sie alle

hiessen, in einer Zeit des extremen äusseren Anpassungsdrucks bloss aus

eigener verdrängter Unsicherheit einem auf entwaffnend-provozierende Weise

offenen, direkten und mutigen Mann wie diesem Jonas Fränkel einfach nicht

gewachsen. Kein Wunder denn, dass die Liste jener, die sich bis zuletzt unbeirrt

für Fränkel einsetzten und das Unrecht, das ihm geschah, mit Namen zu

nennen wagten, sich im Nachhinein wie eine Ehrengalerie unbestechlicher

Zeitgenossen ausnimmt. Es gehörten dazu, um nur die heute dem einen oder

anderen noch geläufigen Namen zu nennen, Carl Albert Loosli, Alfred

Fankhauser, Otto Zinniker, Emil Ludwig, Friedrich Salzmann, Robert Mächler,

Fritz Schwarz, Karl Adolf Laubscher, Rudolf Jakob Humm, Fritz Huber-Renfer, Paul

Schmid-Ammann, Werner Schmid und Xaver Schnieper.

Einer von ihnen, der Schriftsteller Rudolf Jakob Humm, ist sich allerdings erst

1954 bewusst geworden, welches Unrecht Fränkel in den Jahren zuvor

zugefügt wurde, ohne dass er davon weiter Kenntnis gcnommen hätte. So

biss er denn, wie er sich ausdrückte, in der Aprilnummer 1954 seiner

Einmannzeitschrift «Unsere Meinung» in den sauren Apfel und stellte

öffentlich fest, dass er «damals, als die Sache aktuell war»,

sich «nicht die Spur um sie gekümmert» habe. «Ich war so

ahnungslos, wie es heute manche Deutsche von sich behaupten. Ahnungslosigkeit,

das spüre ich heute brennend in mir, ist aber manchmal auch eine

Schuld.»

(Erstdruck in «Quarto», Zeitschrift des Schweizerischen

Literaturarchivs, überarbeitete Fassung)